——从真实案例看“无益拍卖”背后的司法智慧

“债务人的房子被查封了,法院为啥迟迟不拍卖?”不少债权人对法院“封而不卖”充满疑惑。近日,市人民法院执行局处理的一起真实案例,为大家揭开“无益拍卖”的法律逻辑,看法院如何平衡公平与效率,守护各方权益。

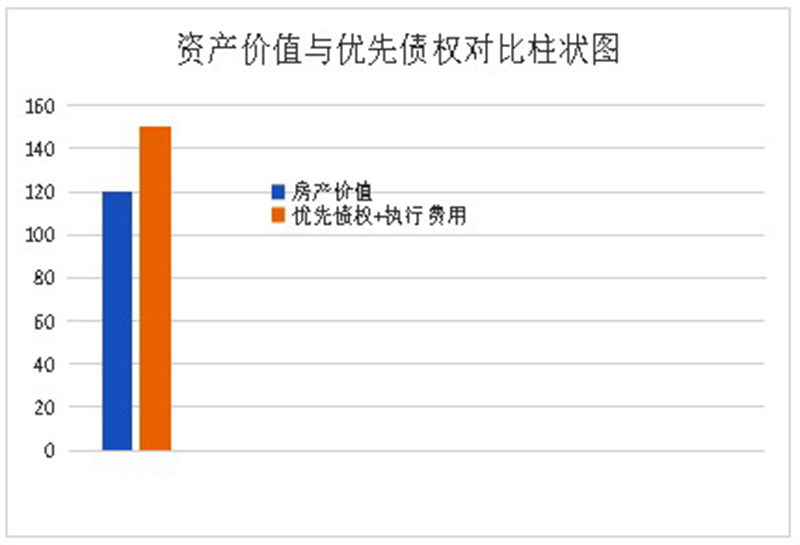

我市一传媒公司是某房产的第二抵押权人,因债务纠纷向市人民法院申请拍卖抵押房产。然而,法院调查发现,该房产还存在130万元未偿还的银行贷款(第一顺位抵押)。经综合评估,房产价值可能低于“银行贷款+执行费用”总和。这意味着,即便拍卖,传媒公司作为第二抵押权人分文难取; 若强行低价拍卖,还可能损害银行利益,导致“各方皆输”。传媒公司不服提出异议申请,经法官耐心释法,最终理解“无益拍卖”的法定性和合理性,放弃通过司法拍卖程序低价拍得房产的念头,主动撤回了申请。

▲图例:资产价值不足以覆盖优先债权,拍卖无益

案件承办法官表示,“封而不卖”≠不作为。法院暂缓拍卖的决策背后,是多重利益的审慎平衡:1. 避免资源浪费:司法拍卖需投入大量人力物力,若结果“零收益”,实为劳民伤财;2. 权属核查:联合房管、银行等多部门核查财产权属,减少后续纠纷;3. 等待市场回暖:房产价值受市场周期影响,暂缓拍卖可能提升资产变现价值;4. 利益最大化:优先保护在先顺位债权,同时为次位债权人、债务人保留未来清偿可能。

法官在此提醒,司法拍卖不是“捡漏工具”。根据《最高人民法院关于人民法院民事执行拍卖、变卖财产的规定》第六条,司法拍卖的保留价应当大于优先债权+执行费用; 任何试图通过低价竞拍损害他人权益的行为,法院坚决说“不”。

据了解,司法公正的“双重守护”“无益拍卖”制度既防止司法资源浪费,又维护了市场交易秩序和债权人合法权益。理解法院“封而不卖”的良苦用心,正是支持司法公正、共建法治社会的生动实践。