近年来,绵竹市融媒体中心聚焦引导群众、凝聚群众、服务群众,坚持融媒体矩阵优势互补、守正创新、融合发力,进一步延伸融媒体中心“触角”,打通了媒体引导、服务群众“最后一米”。

倾听群众心声 解决群众急难愁盼

目前,绵竹市融媒体中心倾力打造的“画境绵竹”客户端、“今日绵竹”微信公众号、“今日绵竹”视频号、“画境绵竹”抖音号等全媒体矩阵,已经成为绵竹市民了解绵竹、熟悉绵竹的重要窗口。每天都有不少市民来访来电、评论留言,希望帮忙解决急难愁盼。

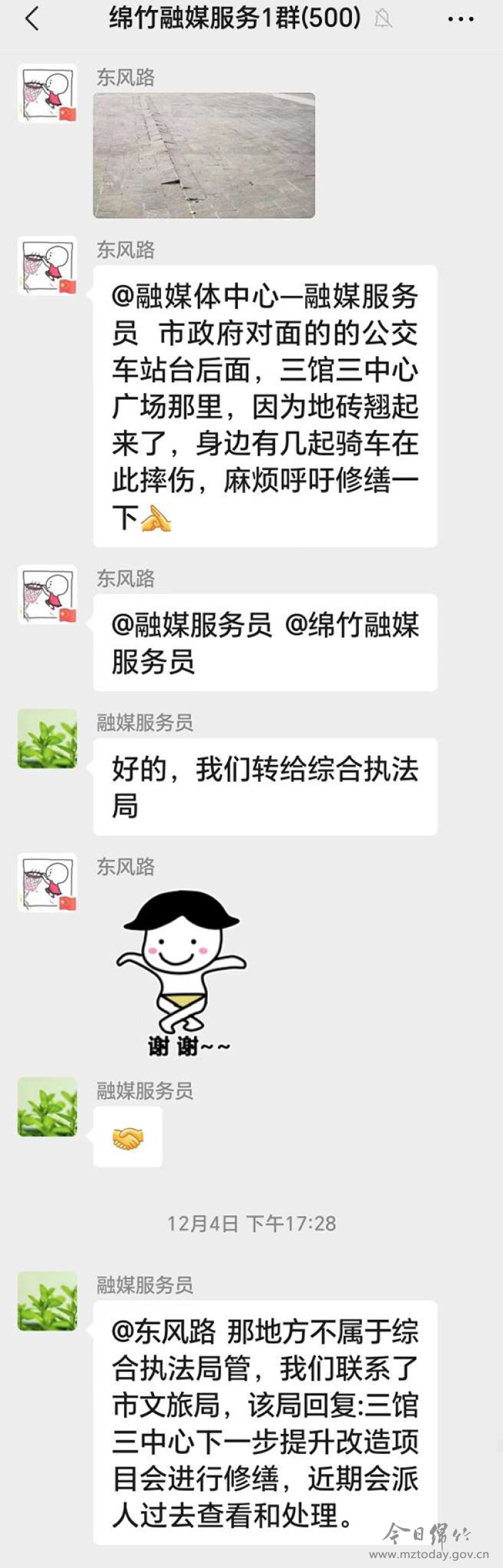

城市更新改造一直是市民较为关心的话题。今年,因为城市提升改造建设的需要,我市城区多条路段相继封闭施工,给市民出行和生活带来极大不便,不少市民通过绵竹融媒服务群、“今日绵竹”微信公众号及“画境绵竹”客户端等留言表达对交通出行的诉求,“融媒服务员”在收集群众诉求后,及时反馈给相关部门。

同时,市融媒体中心记者围绕老百姓关心的话题展开延伸采访。采写、拍摄的《市民关心的老城提升改造,最新回应来了……》《春晞路的施工工期为何这么长?》《大东街五路口至春晞路口路段预计6月初恢复正常通行》《回澜大道提升改造:短暂“不便”只为长远方便》等图文、视频新闻稿件,及时为群众解疑释惑、回应关切。市住建局等相关部门,根据融媒体中心收集的群众意见和建议,不断优化方案,出台相应政策措施,有力地解决了老百姓及沿途商家出行问题。

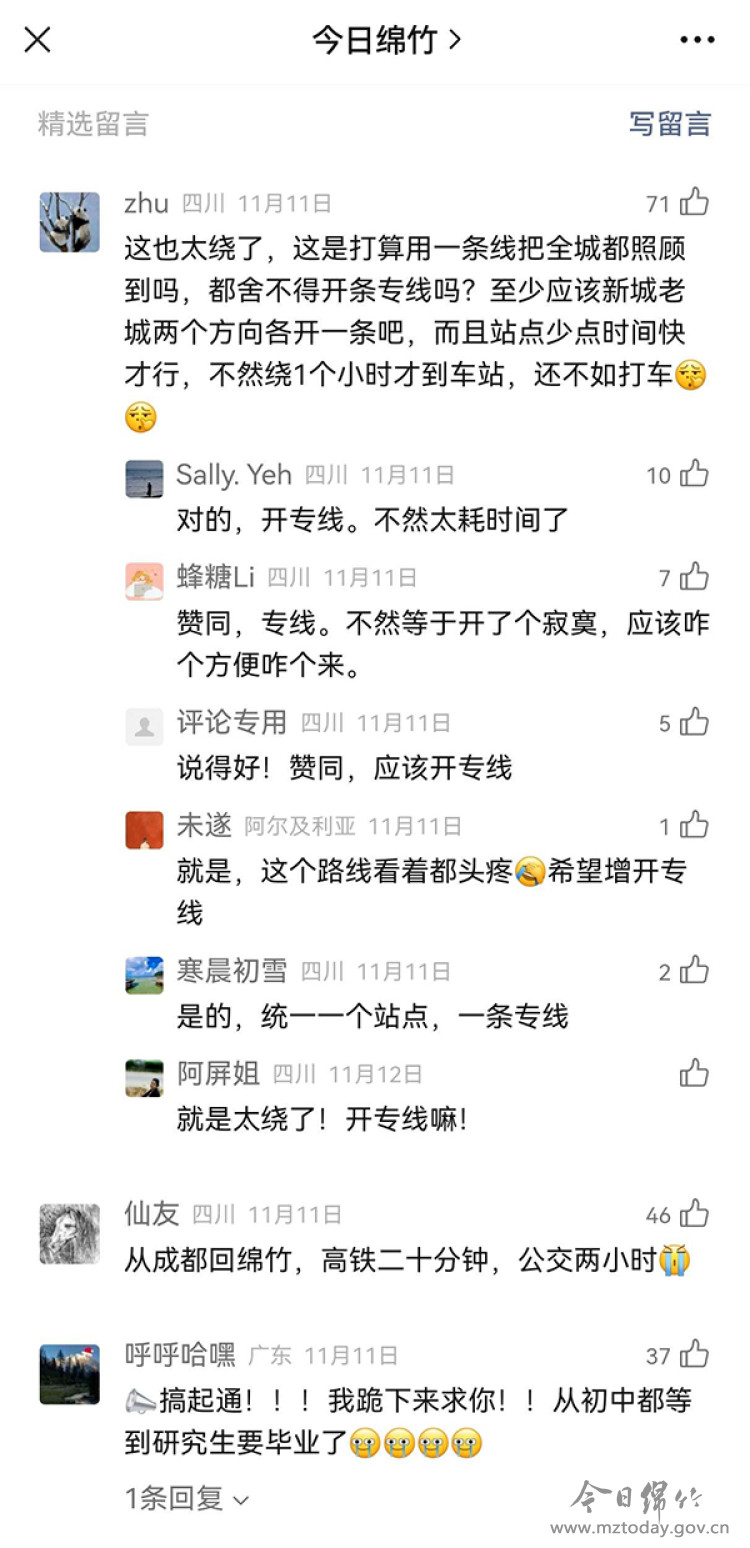

公共交通出行与群众生活息息相关,也是大家关注的热点。今年11月,随着川青铁路成都东至镇江关段的建成通车,结束了绵竹不通动车的历史。当市融媒体中心发布《川青铁路通车在即!绵竹这条客运公交线路了解一下……》一文后,引起了市民的广泛关注。

“公交线路太绕,乘坐时间太久,对群众不方便”“希望开通到绵竹南站的公交专线”“绵竹大学城学生多,应该开设公交专线直达南站”……市民们纷纷在“今日绵竹”微信公众号、绵竹融媒服务群等平台留言,“融媒服务员”们积极整合群众意见并及时反馈给市交通局和绵竹市宏运公交公司,相关部门和企业根据群众建议调整优化公交路线方案,从而打造了“两专一慢”三条线路通达绵竹南站,满足市民多元化需求,受到市民的一致好评。

今年以来,绵竹市融媒体中心还先后围绕汉旺新城水压小、盲道建设不合理、新能源汽车充电桩布局不合理、“自由麻将”风盛行等民生内容展开深度报道,及时回应群众关切,彰显新闻媒体“铁肩担道义”的担当。

目前,绵竹市融媒体中心已形成“网民报料——融媒体中心收集分发——相关部门、镇(街道)办理——媒体同步跟进关注——公开回复”的闭环管理工作机制,及时收集整理基层群众关于改革发展特别是社会民生领域的意见建议,对收集到的问题,抓好协调,跟踪督办,着力帮助群众解决身边急难愁盼问题。截至目前,中心共收集新闻报料、信息咨询和问题反映220余条,其中,新闻报料74条,信息咨询83条,问题反映67个,并对所有信息和咨询问题都及时进行处理,切实打通服务群众的“最后一米”。

走好网上群众路线 全平台提升服务质量

“通过你们的新媒体平台,不出门就能了解绵竹的最新消息、政策信息等,对我们老百姓来说非常便利……”每天打开“画境绵竹”客户端、“今日绵竹”微信公众号等平台,阅读最新资讯和各种惠民政策信息,成为越来越多绵竹市民的习惯。

媒体是传播信息的媒介,内容是新闻媒体的第一生产力。无论媒体形式怎么变化,传播方式如何迭代,立足本土提供优质内容是引导服务群众的关键所在。市融媒体中心精心打造绵竹新闻资讯平台和市民生活服务平台,让市民朋友们足不出户就能轻松体验新闻、视听、政务、生活、服务等移动互联生活新方式。同时,以内容为抓手,在“画境绵竹”客户端、电视同步开设《拼经济 搞建设 抓发展》《聚焦2023四川国际美酒博览会》《城市更新进行时》《民生实事进行时》《优化营商环境进行时》《聚焦群众关注的十件事》近20个栏目,深耕细作,实时为群众推送精品好新闻。

以“画境绵竹”客户端、“今日绵竹”网站等平台为载体,截至目前实时发布就业招聘信息共120余期。市行政审批局依托“画境绵竹”客户端,开通了政务服务专栏,市民可以在指尖轻松享受微政务、文化旅游、行业在线等服务,为企业、群众提供方便快捷的办事渠道。

为推进实施国家文化数字化战略,聚焦群众多样化、高品质文化需求,市融媒体中心在画境绵竹客户端开通了文化惠民专栏,目前已汇集10000余部影视节目、20000余部数字阅读物及有声读物,“点亮”了群众多彩生活。

同时,通过全媒体矩阵,以“融媒+乡村振兴”的方式,对汉旺白溪河樱桃、孝德镇毫照村西瓜、新市镇石虎村火龙果等特色农产品进行助农公益宣传,受到了社会各界的广泛关注和一致好评。截至目前,绵竹融媒及各视频平台今年共发布公益助农稿件20余条,视频30余个,大力提升了绵竹特色农产品的曝光率和知名度,打通了销售渠道,助力绵竹特色农产品走出去,让农民腰包鼓起来。

“做好群众服务工作,重在责任、贵在感情、成在落实。”据市融媒体中心相关负责人介绍,一直以来,中心时刻盯准“群众”这个主体、盯实“服务”这个根本,始终保持同人民群众的血肉联系,切实做到“民有所呼,我有所应;民有所求、我有所为”,不断提升服务效能,提高服务群众能力与水平。